Cada 23 de septiembre se recuerda en todo el mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. La fecha fue instituida en 1999 por la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres (CATW) en Daca, y adoptada ese mismo año por el Congreso argentino. El homenaje es claro: aquel 23 de septiembre de 1913 se sancionó en Buenos Aires la Ley Palacios, primera norma penal en el mundo que castigó el proxenetismo y reconoció la trata de personas como un delito.

Más de un siglo después, el 23 de septiembre no es solo un recuerdo: es la continuidad de una lucha que comenzó con las voces insumisas de obreras y feministas, se transformó en ley gracias al empuje socialista y abolicionista, y sigue vigente hoy en la calle, en las leyes y en la acción social de muchas organizaciones, entre ellas, la Alameda.

Voces obreras en rebeldía

A fines del siglo XIX, la Argentina vivía una fiebre inmigratoria que convertía a Buenos Aires en “la París de Sudamérica”. Pero debajo de los palacios afrancesados y las avenidas recién abiertas, miles de mujeres trabajaban en talleres clandestinos textiles, fábricas de tabaco, lavanderías o como sirvientas mal pagadas. La explotación laboral se combinaba con un flagelo aún más brutal: el reclutamiento forzoso hacia prostíbulos.

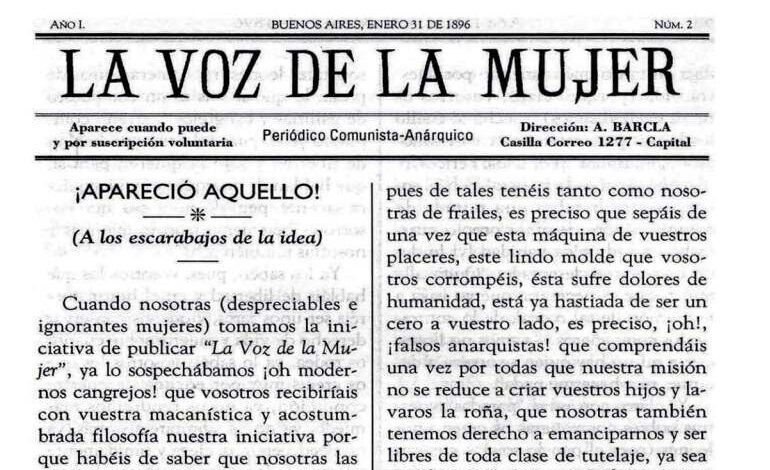

En 1896, un grupo de mujeres anarquistas lanzó el periódico La Voz de la Mujer, cuyo lema radical era “Ni dios, ni patrón, ni marido”. Allí se denunciaba con nombres y apellidos la connivencia de proxenetas, policías y jueces. Sus páginas describían con crudeza la miseria que empujaba a tantas jóvenes a la prostitución forzada:

“Las prostitutas eran ‘mujeres caídas’, inocentes que habían sido corrompidas, doblemente traicionadas en base a su sexo y a su clase.”

Y más aún, relataba el drama de las familias obreras deshechas por el hambre:

“¡Sí, ya lo sé pobre niña lo sé, el padre fue amo del tuyo y el hermano fue quien te compró por cuatro monedas! sí, tu padre fue despedido, tu madre enferma y tus hermanitos agonizaban de hambre…” (La Voz de la Mujer, nº4, 1896).

Este periódico anticipó un pensamiento feminista y obrero que vinculaba la explotación sexual con la explotación laboral, rompiendo con la mirada moralista dominante.

Feminismo en la plaza pública

Esa corriente halló continuidad en el Primer Congreso Internacional Femenino, realizado en Buenos Aires en 1910. Allí, la médica y militante Julieta Lanteri pronunció su célebre ponencia La prostitución. Su discurso fue directo contra el Estado y sus cómplices:

“La prostitución femenina es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza.”

Y agregó con valentía:

“Si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan de extirparlo y puede decirse que lo explotan desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él.”

Lanteri no sólo denunció la complicidad estatal: también reclamó educación igualitaria, leyes contra el proxenetismo y un cambio cultural que frenara la explotación.

Un contexto marcado por el crimen organizado

Mientras tanto, la ciudad bullía de redes mafiosas. La organización conocida como “Varsovia” —más tarde llamada Zwi Migdal— se convirtió en sinónimo de trata en la Buenos Aires de principios del siglo XX. Esta mafia de origen judío-polaco controlaba prostíbulos enteros con protección policial y política. Sus tentáculos llegaban a puertos europeos, de donde partían mujeres engañadas con promesas de matrimonio o empleo, para terminar esclavizadas en prostíbulos del Río de la Plata.

La existencia de Zwi Migdal y otras bandas, sumada al escándalo internacional de que Buenos Aires era señalada como “capital de la trata”, generó presión social y política. En paralelo, Europa había firmado en 1904 en París el primer acuerdo internacional contra la “trata de blancas”, limitado aún a mujeres europeas, pero que marcaba un giro: la trata pasaba a ser considerada un problema transnacional.

La Ley Palacios: un quiebre histórico

En ese contexto surgió la figura del socialista Alfredo Palacios, elegido diputado por La Boca en 1904. Palacios ya había impulsado leyes pioneras como el descanso dominical o la jornada de ocho horas. Tras un primer intento fallido en 1907, logró el 23 de septiembre de 1913 la sanción de la Ley 9.143, conocida como Ley Palacios, que estableció penas de prisión a quienes promovieran, facilitaran o se beneficiaran de la prostitución ajena.

Fue la primera ley en el mundo que atacó frontalmente al proxenetismo, anticipándose a la legislación internacional. Aunque con el tiempo resultó insuficiente, marcó el inicio de un camino jurídico que desembocaría en las leyes de trata de 2008 y 2012.

La Alameda: un siglo después, la misma causa

Más de cien años después, la Fundación Alameda se reconoce heredera de aquella tradición abolicionista. Como en los tiempos de Palacios, su lucha combinó calle, tribunales y parlamentos. Junto a otras organizaciones antitrata, logró avances decisivos:

- Desde la lucha legislativa: ley cierre de prostíbulos en CABA habilitados fraudulentamente como whiskerias o cabarets (2016); leyes de inclusión laboral para víctimas en Catamarca, Salta, Chaco y Tierra del Fuego; más de 150 ordenanzas municipales con cupo laboral y difusión de la línea 145.

- Desde la política pública: participación en programas como Patria Grande, Compromiso Social Compartido del INTI y Buena Cosecha en Mendoza; creación del Centro Demostrativo de Indumentaria; puesta en marcha del programa REPARAR (2021) y de soluciones habitacionales (2022).

- Desde la movilización social: mapas del delito en barrios, buzones de vida, congresos antimafia, la red de cooperativas No Chains y campañas junto a la CGT contra el trabajo esclavo.

- Desde las instituciones: creación de la primera comisión contra la trata en la Legislatura porteña y la conducción del Comité Ejecutivo contra la Trata a nivel nacional (2020–2024).

Esto sin mencionar los millares de prostíbulos, talleres clandestinos y campos donde esclavizaban trabajadores en los que se rescataron varias miles de victimas.

Una lucha con respaldo espiritual

La Alameda tampoco estuvo sola. Desde sus años en Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio acompañó firmemente esta causa, celebrando cada septiembre una misa en la estación Constitución “por una sociedad sin esclavos ni excluidos” y es en setiembre justamente en homenaje a esa lucha histórica que desembocó en la ley Palacios. . Ya como Papa Francisco, mantuvo ese apoyo, denunciando la trata como “crimen contra la humanidad” y alentando a las organizaciones que enfrentan este delito.

Un hilo rojo de dignidad

De las páginas valientes de La Voz de la Mujer, pasando por las intervenciones de Julieta Lanteri, la sanción de la Ley Palacios, hasta las campañas de La Alameda y otras organizaciones, recorren un mismo hilo rojo: la convicción de que la prostitución y la trata no son una elección libre, sino el rostro brutal de la desigualdad y la violencia estructural.

Cada 23 de septiembre no se celebra, se lucha. Es el día en que la historia recuerda que la dignidad humana no se negocia y que, frente a viejas y nuevas formas de esclavitud, las mujeres y los pueblos organizados siempre volverán a decir: la dignidad no se vende, se defiende.

La lucha contra la trata en tiempos de motosierra

Bajo el gobierno de Milei tenemos un retroceso sin precedentes en Argentina: políticas públicas desarticuladas, víctimas sin protección y mafias fortalecidas en el nuevo escenario 2024–2025.

Un delito global en mutación

La trata de personas vive un crecimiento alarmante en el mundo. Tras la pandemia, aumentaron las víctimas detectadas, con niñas, niños y adolescentes en el centro de las vulnerabilidades. La llamada “trata 2.0” desplaza la captación y la explotación al espacio digital: streaming sexual, pornografía a demanda, estafas cibernéticas y uso de criptomonedas que dificultan la trazabilidad penal.

Las redes no actúan aisladas: se entrelazan con el narcotráfico y el lavado de activos, comparten corredores y perfeccionan su capacidad de supervivencia ante Estados debilitados.

La ruptura del consenso argentino

Durante quince años, Argentina sostuvo un modelo interministerial y federal contra la trata, con planes bienales, articulación con provincias y campañas masivas. Todo se quebró en 2024 con el DNU 195/2024, que trasladó el Comité Ejecutivo y el Consejo Federal a la órbita de Seguridad, reduciendo el enfoque integral y generando opacidad en la gestión.

Desde entonces no hay Plan Bienal 2025–2026 público, los sitios web oficiales quedaron desactualizados y las actas del Consejo dejaron de difundirse. La prevención se paralizó: campañas discontinuadas, convenios caídos, y la línea 145 perdió visibilidad. El resultado es inmediato: caen las denuncias y, en consecuencia, los rescates.

Persecución judicial en retroceso

La maquinaria penal arrastra inercias de años anteriores, pero los recortes afectan la capacidad de investigación y acompañamiento. En 2024 se rescataron 1.372 víctimas y fueron procesados 48 presuntos tratantes, cifras muy por debajo del promedio histórico.

Lo más grave: cada vez más sobrevivientes se niegan a declarar al comprobar la falta de protección real. Entre 2009 y 2023 se lograron 467 condenas, en su mayoría por trata sexual. Hoy, la tendencia es a la baja.

Víctimas desamparadas

Los programas de asistencia fueron recortados o desarticulados.

- Restituir, Reparar y Acompañar se unificaron en un esquema abstracto de Capital Humano que promete ayudas por tres meses, insuficientes, sin presupuesto y de ejecución casi nula.

- El Potenciar Trabajo se cerró sin alternativas efectivas.

- Los programas de vivienda y refugio están desfinanciados y/o desactivados.

- El Fondo de Reparación (Ley 27.508) fue disuelto por decreto, dejando meses de parálisis e incertidumbre a las víctimas

Controles debilitados y fronteras permeables

La UIF perdió la facultad de querellar en causas de lavado, lo que limita el seguimiento del dinero mafioso.

La CNRT y otros organismos de control fueron desarmados. Y lo más grave: la Disposición 166/2025 de Migraciones eximió a las empresas de transporte de verificar permisos de menores, abriendo la puerta al tráfico infantil.

Las mesas provinciales y binacionales prácticamente desaparecieron, frenando la cooperación regional.

Nuevas formas de esclavitud

Surgen modalidades difíciles de encuadrar en la ley:

- La trata digital, con condenas por explotación sexual enteramente virtual.

- Las organizaciones coercitivas (sectas, pseudoescuelas, grupos de coaching) que explotan sexual y laboralmente bajo fachadas legales.

- La explotación reproductiva: compra/venta de bebés y gestación por sustitución sin marco legal, con Argentina como destino de turismo reproductivo. El Papa Francisco lo definió como “deplorable” y pidió su prohibición mundial.

Diez pasos urgentes para recomponer

- Restituir la conducción interministerial en Jefatura de Gabinete con un Plan Bienal 2025–2026 transparente.

- Reactivar campañas nacionales (línea 145 en estadios, terminales, medios, redes).

- Restablecer ingresos de emergencia de 6 a 12 meses para víctimas, junto con empleo y vivienda protegida.

- Reponer el Fondo de Reparación con auditoría pública.

- Devolver capacidad querellante a la UIF o un órgano equivalente.

- Reinstalar controles de transporte y fronteras, derogando la Disposición 166/2025.

- Revivir mesas provinciales y binacionales con planes operativos.

- Legislar figuras pendientes: venta de niños, explotación reproductiva, coercitivas.

- Fortalecer unidades de investigación digital y equipos de asistencia a niñez.

- Implementar tableros públicos mensuales de resultados con participación ciudadana.

Un cierre con memoria y futuro

Mientras las redes del crimen avanzan e innovan, el Estado retrocede. La lucha contra la trata no puede quedar en manos de inercias judiciales ni en la voluntad aislada de fiscales y jueces: exige políticas integrales, presupuesto sostenido y control social.

Como cada 23 de septiembre, en Constitución y en todo el país se levanta la misma consigna, que hoy suena con más urgencia: una sociedad sin esclavos ni excluidos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas.