La denuncia presentada hace unos meses por la Fundación Alameda ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) por la aparición de afiches en el barrio porteño de Flores Sur ofreciendo dinero a cambio de “alquiler de vientres” y algunos casos recientes reavivaron un debate urgente: la necesidad de tipificar esta práctica en la legislación argentina como una modalidad de trata de personas.

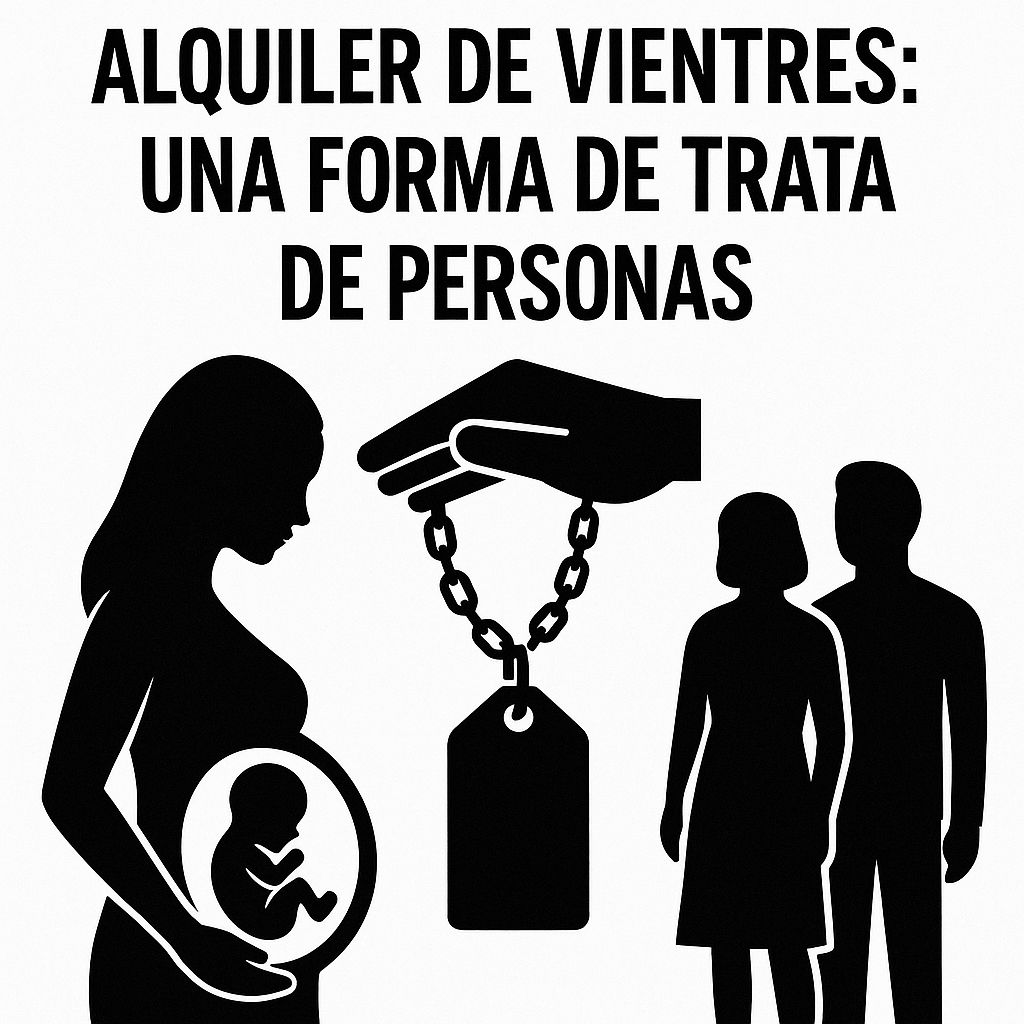

Lejos de ser un fenómeno aislado, el alquiler de vientres —o subrogación— constituye, en su forma comercial, una actividad lucrativa que se beneficia de la cosificación de mujeres en situación de vulnerabilidad y de la mercantilización de niños y niñas. Aunque en varios países se presenta como un contrato “legal” o incluso altruista, su epicentro de expansión se encuentra en contextos de pobreza o gran desigualdad, donde la necesidad económica es el principal factor de captación.

No se trata solo de un intercambio económico: la mujer que gesta es reducida a un objeto, una “máquina” de producir hijos, sin reconocimiento de su integridad física y emocional, expuesta a riesgos para su salud e incluso para su vida. Por su parte, los niños y niñas nacidos bajo este modelo pueden ver vulnerado su derecho a la identidad, al no conocer quién los llevó en el vientre o qué fue de su madre gestante.

Un debate internacional con definiciones claras

En 2023, la Declaración de Casablanca, firmada por expertos de 75 países —juristas, médicos, psicólogos y filósofos—, pidió la supresión de la maternidad subrogada en todas sus formas, remuneradas o no, por considerar que viola la dignidad humana. La declaración exhorta a los gobiernos a condenar esta práctica y a adoptar medidas para erradicarla. El Papa Francisco respaldó públicamente esta postura, denunciando el “mercado” que representa la maternidad subrogada y advirtiendo sobre su carácter de explotación.

Muchos países han avanzado hacia la restricción o prohibición:

• Italia prohibió en 2024 la subrogación incluso en el extranjero, con penas de prisión y multas millonarias, para frenar el “turismo reproductivo”.

• Francia, Alemania, España, Portugal, Dinamarca y otros países europeos prohíben la subrogación comercial, permitiendo solo modalidades altruistas bajo estrictas condiciones.

• Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Brasil limitan la práctica a modelos altruistas, sin remuneración más allá de gastos justificados.

• Ucrania, Rusia, Georgia y algunos estados de EE.UU. permiten la subrogación comercial, lo que ha convertido a estos territorios en polos de captación para clientes extranjeros.

• India endureció recientemente las condiciones, restringiéndola a supuestos muy específicos, lo que ha impulsado el traslado de la demanda hacia otros países.

El Parlamento Europeo y diversas instancias de derechos humanos han advertido que la subrogación comercial se inscribe en las formas contemporáneas de explotación y puede configurar trata de personas, especialmente cuando media abuso de situación de vulnerabilidad.

Casos recientes en Argentina: explotación y vacío legal

Argentina no cuenta con una ley específica que regule la subrogación. Este vacío ha permitido el avance de redes clandestinas que operan bajo apariencia de legalidad.

Entre los casos recientes:

• Red internacional desbaratada (octubre 2024): familias extranjeras pagaban hasta USD 50.000; las gestantes recibían apenas USD 10.000. Se identificaron al menos 49 casos desde 2018. En Argentina se fomentaba a través de agencias que se beneficiaron económicamente el turismo reproductivo, utilizando a mujeres pobres o con necesidades básicas para cubrir la demanda de subrogación de países europeos y del norte global

• Córdoba (abril 2024): investigación por trata que involucró a 14 mujeres gestantes.

• Congelamiento de inscripciones (junio–julio 2024): el Registro Civil de Buenos Aires suspendió la inscripción automática de nacimientos por subrogación; desde julio, exige autorización judicial.

• Fallo de la Corte Suprema (octubre 2024): reafirmó que la madre legal es quien da a luz y que no existe “vacío legal” que habilite a omitirla de la partida; sugirió la adopción especial como vía.

• Casos dramáticos (2025): bebés abandonados en clínicas tras la ruptura del vínculo contractual; gestantes que quisieron quedarse con el niño pero no pudieron asumir la tutela; mujeres reclutadas con falsas promesas y luego abandonadas.

Estos hechos confirman que la ausencia de un marco regulatorio favorece la explotación, alimenta redes transnacionales y deja a mujeres y recién nacidos en un limbo legal.

El sustento jurídico para considerarla trata de personas

La vinculación del alquiler de vientres con la trata y la esclavitud contemporánea no es una mera opinión:

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: prohíbe la trata de mujeres y su equiparación a la servidumbre.

• CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer): obliga a los Estados a suprimir toda forma de trata y explotación.

• Convención sobre los Derechos del Niño: enfatiza el derecho a la identidad y a la protección especial.

• Protocolo de Palermo: define la trata de personas incluyendo la captación y explotación con abuso de vulnerabilidad, sin que el consentimiento sea eximente.

La Constitución Nacional (art. 15) prohíbe toda forma de esclavitud y criminaliza cualquier contrato que involucre la compra o venta de personas. El Código Penal ya sanciona figuras conexas —supresión de identidad, retención de menores, matrimonios serviles— que guardan similitudes operativas con la subrogación comercial.

Hacia una respuesta legislativa y de política pública

En Argentina, la lucha contra la prostitución y la trata ha sido pionera, con un enfoque abolicionista que protege la dignidad humana y penaliza a quienes se benefician económicamente de la explotación ajena. Ese mismo principio debe aplicarse a la subrogación comercial:

• Tipificarla como modalidad de trata de personas, cuando medie vulnerabilidad y explotación con fines reproductivos.

• Incorporar delitos específicos que protejan tanto a la mujer gestante como al niño o niña por nacer, evitando vacíos legales.

• Establecer mecanismos de prevención, asistencia y reparación para víctimas.

• Reforzar la cooperación internacional para desarticular redes transnacionales que operan en este negocio.

Conclusión

El alquiler de vientres no es un mero “acuerdo privado”: es, en su forma comercial y en contextos de vulnerabilidad, una práctica que encaja en la definición de trata de personas. Reduce a mujeres y niños a mercancías, erosiona derechos fundamentales y se beneficia de la ausencia de marcos regulatorios. La respuesta legislativa no puede esperar.

Si Argentina quiere sostener su tradición jurídica en defensa de la dignidad humana, debe actuar ahora: tipificar, prevenir y sancionar, antes de que esta forma de esclavitud contemporánea se consolide como un mercado más en manos del crimen organizado.

Alquiler de vientres: una modalidad contemporánea de trata de personas

23

Visitas totales

21

Visitantes únicos

Es represor y eclesiástico pedir la supresión de la maternidad subrogada en todas sus formas. En injusto que si una mujer quiere subrogar su vientre a una amiga o hermana que tiene problemas para quedar embarazada, se lo prohíba un grupo de egoístas que se creen el presidente del mundo. Con gente como ustedes la sociedad nunca avanza.

Sería un debate interesante ver por qué razones efectivamente la sociedad nunca avanza. Pero lo que es evidente es que no leyó el artículo entero o lo hizo con tanto prejuicio que no puede ver lo que efectivamente plantea. Saludos

Una parte dice: “En 2023, la Declaración de Casablanca, firmada por expertos de 75 países —juristas, médicos, psicólogos y filósofos—, pidió la supresión de la maternidad subrogada en todas sus formas, remuneradas o no, por considerar que viola la dignidad humana.”. Un grupo reducido de personas que se creen moralmente superiores, generalmente son progresistas y conservadores, diciéndole ‘NO’ a una mujer que quiere prestarle su vientre de forma altruista a una amiga o familiar, porque ellos consideran tal y tal cosa. Lo que atrasa es un grupo reducido de personas dictándole al mundo como debe vivir. Si a esos supuestos juristas, médicos, psicólogos y filósofos les desagrada el tema de la subrogación de vientres altruista, que ellos eviten hacerlo.

Ah usted se refería a esa declaración de Casablanca. Ok. No es la posición del artículo más allá de que nombramos diferentes resoluciones de varios países. Saludos

«El alquiler de vientres no es un mero “acuerdo privado”: es, en su forma comercial y en contextos de vulnerabilidad, una práctica que encaja en la definición de trata de personas. Reduce a mujeres y niños a mercancías, erosiona derechos fundamentales y se beneficia de la ausencia de marcos regulatorios. La respuesta legislativa no puede esperar.»

Queda bastante claro que el artículo pone el énfasis en la comercialización, es decir, en la compra venta de niños. Decir que comprar y vender niños es que la sociedad avance me parece cuanto menos una barbaridad.