Por Gustavo Vera

La pedagogía del terror y el desafío al Estado

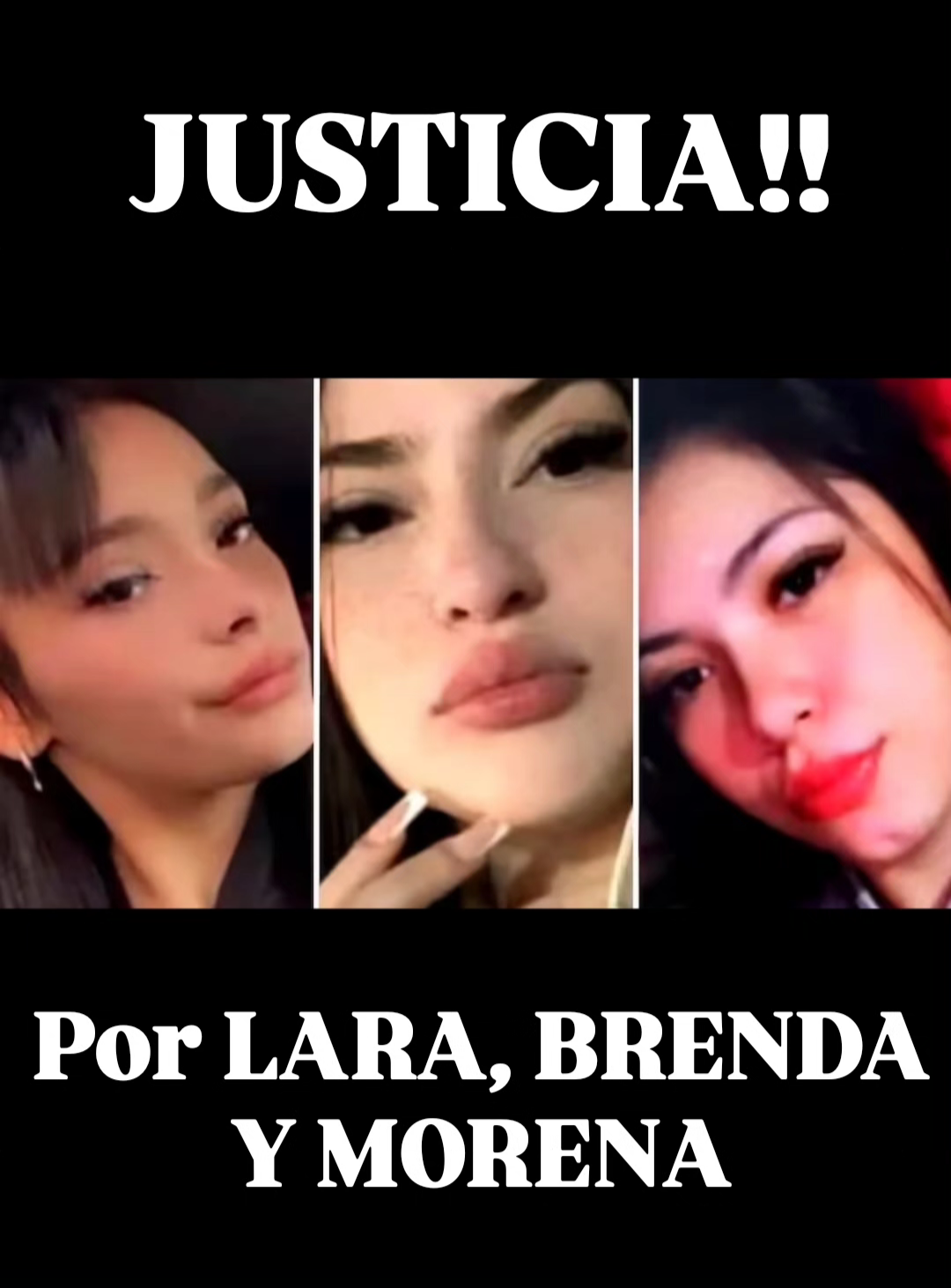

El triple crimen de Florencio Varela marcó un punto de inflexión. No se trató de femicidios aislados, ni de un hecho de violencia común: fue un narcofemicidio con mensaje mafioso, una escena montada para sembrar miedo, disciplinar a las bases criminales y desafiar al Estado. La tortura, la mutilación y el abuso de Brenda, Morena y Lara fueron el modo brutal en que una organización narco comunicó su poder. Enterrarlas en una casa operativa dentro del barrio y quemar la camioneta usada en el traslado fue parte del ritual. El mensaje fue claro: nadie está fuera del alcance de estas redes y quien desafíe sus códigos paga con la vida.

La violencia, en este caso, no fue un fin en sí mismo. Fue un lenguaje criminal, una pedagogía del terror. Se dirigió a los miembros de la propia banda para recordarles las reglas y los límites. Se proyectó hacia rivales para marcar supremacía. Y fue una advertencia al Estado: “tenemos control territorial y capacidad de decisión sobre la vida y la muerte en los barrios donde operamos”.

Una pedagogía regional del terror

Lo ocurrido en Florencio Varela no es ajeno a lo que sucede en América Latina. En México, los cárteles dejaron un repertorio macabro: cuerpos desmembrados colgados de puentes con carteles escritos, los famosos “narcomensajes” que siembran terror y a la vez marcan territorio. En Colombia, durante los años 80 y 90, los carteles de Medellín y Cali recurrieron a coches bomba y asesinatos públicos de jueces, periodistas y candidatos presidenciales como advertencia directa al Estado. En Brasil y Paraguay, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho consolidaron el hábito de filmar ejecuciones y viralizarlas por WhatsApp o redes clandestinas, como forma de disciplinar a sus bases y demostrar supremacía.

Argentina parecía un terreno distinto. Aquí los narcomensajes rara vez incluyeron carteles ni puestas en escena públicas. Pero la brutalidad de Florencio Varela rompe esa frontera. El rumor de que las torturas fueron transmitidas en directo a lugartenientes de la banda conecta al caso argentino con prácticas propias del crimen organizado brasileño: el uso del terror audiovisual como herramienta, una verdadera pedagogía del terror.

La advertencia de Francisco

Hace una década, el Papa Francisco ya advertía que la Argentina corría riesgo de “mexicanización”. En una carta de febrero de 2015 me escribió: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización. Estuve hablando con algunos obispos mexicanos y la cosa es de terror.” (20.02.15)

En 2016, tras el asesinato del padre Juan Viroche en Tucumán —un sacerdote que había denunciado redes narco en su comunidad— me confió: “Estoy preocupado porque cuando las mafias de la droga se sienten en peligro, se desmadran. En esta semana mataron a tres curas en México.” (25.09.16)

Tres años más tarde, en 2019, su diagnóstico se volvió aún más duro: “Lo de la droga es el mercado más extendido y con más conexiones, mercado de muerte. Así me informa la Secretaría de Estado que tiene información de todo el mundo. Y me dice que es muy difícil luchar contra ellos por el tipo de organización.” (02.10.19)

Y en 2024, al referirse a la violencia narco en Rosario, fue directo: “Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario.”

Francisco no hablaba de México como país, sino de la “mexicanización” como proceso: la penetración narco en las estructuras estatales y su expansión en las barriadas. Sus advertencias fueron tempranas, y hoy resuenan con crudeza.

Argentina, de país de tránsito a exportador

La Argentina es, por ubicación geográfica, un corredor natural entre los países productores de cocaína (Perú, Bolivia, Colombia) y los grandes mercados de consumo en Europa y Estados Unidos. Con más de 9.000 km de fronteras terrestres y fluviales porosas, y con acceso privilegiado al Atlántico a través de puertos estratégicos como Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca, el país se consolidó como territorio de tránsito.

Pero desde hace dos décadas pasó a ser también plataforma exportadora. La cocaína se concentra en Rosario, Córdoba y Buenos Aires, y de allí sale en containers contaminados rumbo a Amberes, Valencia o Algeciras. La marihuana paraguaya se reexporta hacia Chile y Uruguay. Y desde mediados de los 2000, Argentina quedó marcada por el tráfico de precursores químicos, como la efedrina desviada hacia cárteles mexicanos, con el triple crimen de General Rodríguez como emblema.

Los informes de la UNODC, la OEA y el Departamento de Estado de EE.UU. coinciden: Argentina es hoy un país clave de tránsito y reexportación de cocaína. Su infraestructura portuaria moderna y el alto volumen de comercio exterior permiten camuflar cargamentos, mientras la corrupción en aduanas, fuerzas de seguridad y justicia abre grietas que son aprovechadas por clanes locales y redes transnacionales.

Narcos en las barriadas: microestados del crimen

La penetración narco se alimenta de las condiciones sociales. Pobreza creciente, desocupación juvenil, desmantelamiento de programas alimentarios y persecución a las organizaciones sociales han dejado territorios fértiles para la expansión del crimen organizado.

En las periferias urbanas, los narcos actúan como microestados. Reclutan jóvenes —sobre todo mujeres y adolescentes— como mulas, soldados o víctimas de explotación sexual. Los informes de Naciones Unidas estiman que el 78% de los casos de trata se vinculan directamente a circuitos del narcotráfico, configurando un holding criminal que combina trata, narcomenudeo y lavado.

El circuito es claro: corrupción en fronteras y rutas, connivencia en aduanas y puertos, consolidación en barrios populares y reciclaje del dinero sucio en la economía formal. La cara visible es la violencia; la cara oculta es el lavado de activos que enriquece a cómplices políticos y empresarios.

Política y financiamiento: la raíz de la impunidad

El vínculo entre narcotráfico y política no es nuevo. Entre 1983 y 1991, la ley argentina establecía que los partidos se financiaban solo con fondos estatales y estaba prohibido cualquier financiamiento privado. Era un sistema inspirado en Francia y Bélgica, pensado para evitar que el dinero negro penetrara en la vida política.

Pero en 1991, con el giro neoliberal de Menem y Cavallo, se implantó un sistema híbrido: se mantuvo un aporte estatal reducido y se permitió financiamiento privado, con topes irrisorios. En la práctica, las campañas se sostuvieron cada vez más con aportes clandestinos. Allí el narcotráfico y otros delitos encontraron su puerta de entrada.

Desde entonces, las campañas electorales se volvieron terreno fértil para el dinero sucio. Muchos dirigentes ascendieron con fondos irregulares y quedaron condicionados. Así se tejió lo que puede llamarse una mafiosidad estatal, donde las estructuras políticas dependen de capitales ilícitos y, en consecuencia, no avanzan contra los grandes jefes narcos por compromisos preexistentes.

El resultado es una justicia que encierra a miles de jóvenes por tenencia mínima de drogas, mientras los peces gordos gozan de protección. Hubo jueces y fiscales destituidos por complicidad, pero la regla sigue siendo la impunidad.

Si no se vuelve a un sistema estatal pleno de financiamiento, será imposible cortar el cordón umbilical que establece la tolerancia entre la política y el crimen organizado.

Reformas urgentes: de la fragmentación a una política integral

Uno de los problemas más serios es la fragmentación entre fueros provinciales y federales. Mientras los homicidios recaen en la justicia provincial, el narcotráfico se investiga en la federal. Esa división genera grietas que benefician a las organizaciones criminales. En lugar de solucionarse, el problema se agrava: hay provincias que incluso crean fueros separados para el narcomenudeo y para el narcotráfico, como si no provinieran del mismo árbol.

Frente a esto, es indispensable una coordinación judicial permanente entre las fiscalías federales (PROCUNAR) y las provinciales, junto con organismos como el ARCA y la UIF. El intercambio de información debe ser en tiempo real, de lo contrario el sistema seguirá girando en círculo alrededor de los “perejiles” mientras los grandes capos permanecen intocados.

La otra gran falencia es la ausencia de inteligencia criminal preventiva. Las causas se activan solo después de hechos consumados. Se necesita con urgencia un sistema nacional de análisis criminal, con bases de datos integradas que combinen causas judiciales, escuchas, movimientos financieros y patrones territoriales. La Bicameral del Congreso debería tener facultades para auditar avances y detectar esas “zonas grises” de impunidad donde las mafias crecen.

A esto se suma la limitación de la Ley 27.304 de Arrepentido, que debería ampliarse en contextos de crimen organizado. Y es imprescindible fortalecer el Programa Nacional de Protección de Testigos, dotándolo de presupuesto, tecnología y cooperación internacional real, para romper el pacto de silencio que protege a las mafias.

Otro eje central es el control territorial. Villas como la Zavaleta o la 1-11-14 son focos históricos de operaciones narco, y sin embargo los operativos son esporádicos y reactivos. Se requiere un plan integral de presencia estatal que combine seguridad con salud, educación y empleo, y que garantice además un monitoreo permanente mediante unidades especiales de Gendarmería y Prefectura en articulación con las fuerzas locales.

Las bandas sobreviven gracias a rutas de lavado no controladas. Por eso se debe fortalecer la UIF en la persecución de activos vinculados a la trata y el narcotráfico, y avanzar en una ley de extinción de dominio efectiva que permita decomisar bienes de manera rápida.

La lucha también exige cooperación internacional. Es vital activar convenios con Interpol y con fiscalías de Paraguay, Brasil, Perú y México para seguir la trazabilidad de los cabecillas. La Bicameral debería impulsar un protocolo regional de intercambio rápido de información sobre organizaciones criminales.

Finalmente, nada de esto tiene sentido sin un enfoque de derechos humanos. Las víctimas suelen ser revictimizadas y carecen de asistencia integral. Es fundamental aplicar plenamente la Ley 26.364 de Trata y el Programa REPARAR, además de diseñar protocolos específicos para mujeres y adolescentes captadas por redes narco-proxenetas.

Conclusión

El narco en Argentina ya no se limita a traficar drogas: produce terror social y construye un poder paralelo en las barriadas. El triple narcofemicidio de Florencio Varela es una advertencia brutal. Si no se toman medidas estructurales, otras bandas replicarán esta pedagogía de la violencia.

Hoy el desafío no es solo detener a los autores materiales de un crimen atroz, sino neutralizar el sistema que lo hizo posible: la connivencia política, la corrupción judicial y policial, la economía del descarte y el lavado que convierte a la muerte en fortuna.

La disyuntiva es clara: o la Justicia y la política se anticipan, o el país se encamina a la normalización de la barbarie mafiosa. Como alguna vez me escribió y pidió Francisco por Argentina: “Que lo horrible deje de ser natural y vuelva a ser horrible.” (18.01.14)

Presidente Fundación La Alameda