Por Gustavo Vera

En la última década, y con un fuerte impulso desde la pandemia del COVID-19, la trata de personas ha experimentado una transformación silenciosa pero profunda. El delito se ha desplazado del espacio físico al entorno digital, aprovechando el anonimato, la deslocalización y la masividad de las plataformas virtuales. Hoy, las redes de trata operan mayoritariamente desde la nube, reclutan por redes sociales, explotan a distancia y monetizan abusos sexuales en tiempo real. Este grave delito contra la humanidad permanece, pero sus formas se han sofisticado.

I. Del prostíbulo al algoritmo

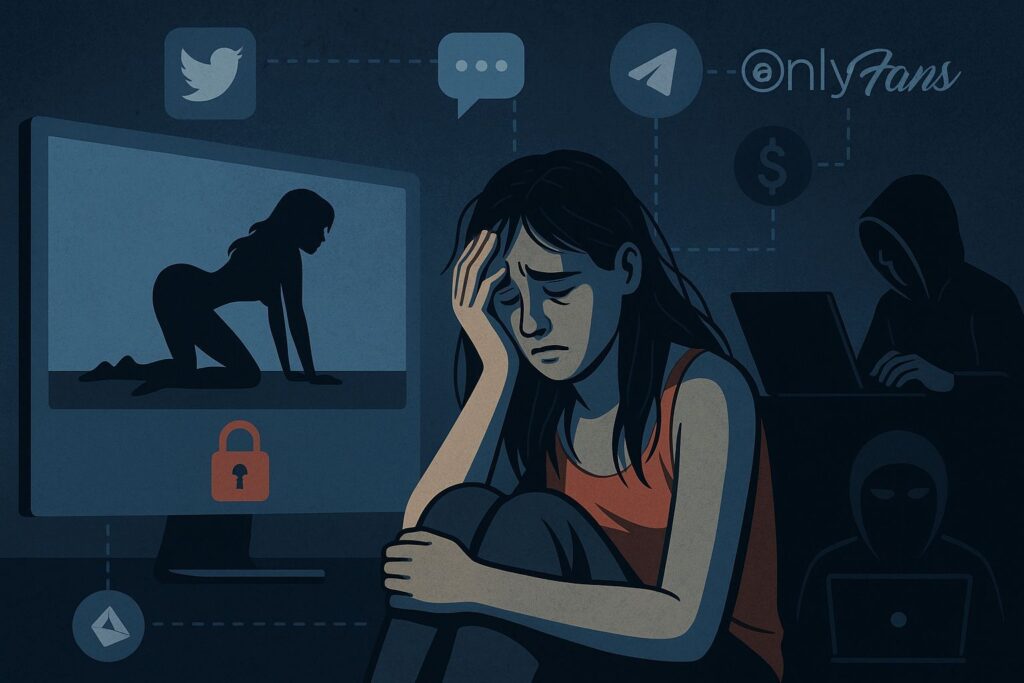

Lo que antes era el circuito clásico de prostíbulos, departamentos privados y bares nocturnos, hoy ha migrado a redes como Twitter/X, Chaturbate, Telegram, OnlyFans o sitios de deep web. Las modalidades más frecuentes incluyen:

1. Reclutamiento digital mediante promesas engañosas en redes sociales, juegos online o falsas ofertas laborales.

2. Explotación remota a través de transmisiones en vivo, venta de fotos y videos personalizados, en ocasiones sin traslado físico.

3. Proxenetismo virtual, donde un tercero gestiona perfiles, cobra comisiones y publicita servicios sexuales sin contacto directo con la víctima.

4. Venta de contenido sin consentimiento, utilizando cámaras ocultas o material robado.

5. Uso de criptomonedas y pasarelas opacas, que dificultan el rastreo judicial y financiero.

Este nuevo ecosistema ha desbordado los marcos legales tradicionales. Ya no se trata del viejo “rufián” o “proxeneta” que controla físicamente a la víctima: ahora hablamos de perfiles anónimos, algoritmos de monetización, plataformas multinacionales y explotaciones digitalizadas difíciles de rastrear.

II. Víctimas más vulnerables, redes más invisibles

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que crecieron sin alfabetización digital, sin acompañamiento familiar ni herramientas de autocuidado, son los principales blancos. Captados por estafas, promesas de amor, apuestas o intercambios de imágenes íntimas, terminan en circuitos de sextorsión, abuso virtual o trata remota.

Incluso la trata laboral se ha virtualizado: trabajadores golondrinas son reclutados por WhatsApp o Facebook, pactan condiciones laborales falsas y pagan su propio traslado a destinos donde quedan esclavizados. Ya no necesitan cuadrilleros que los vaya a buscar y trasladar, basta un perfil anónimo y un celular.

III. El Estado detrás del algoritmo

Mientras las redes de trata se digitalizan con velocidad, las respuestas estatales son lentas y fragmentadas. En Argentina, aunque tenemos una legislación robusta (Ley 26.364 y reforma 26.842, tipificación penal del proxenetismo y grooming, etc.), persisten enormes vacíos:

1. No hay una tipificación específica del proxenetismo virtual ni del streaming forzado.

2. Plataformas como OnlyFans o Twitter/X verifican la edad de los usuarios de forma laxa.

3. No hay herramientas digitales de rastreo en organismos clave (AFI, UIF, Seguridad).

4. El Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata fue vaciado desde 2024, desmanteladas las politicas publicas de contención/ asistencia y devaluado el enfoque federal, intersectorial e interinstitucional que permitía captar en tiempo real nuevas modalidades a partir del trabajo colectivo.

5. Se precarizó la línea 145 y desaparecieron campañas preventivas.

Esta regresión institucional no solo favorece la impunidad, sino que deja a las víctimas sin reparación, sin contención y sin justicia.

IV. Una sentencia histórica en Argentina

En 2025, se dictó en el país la primera condena por trata con fines de explotación sexual en modalidad virtual. Tres mujeres fueron sometidas entre 2017 y 2020: dos captadas por anuncios en el diario Clarín y otra en un boliche. Inicialmente explotadas presencialmente, durante la pandemia fueron obligadas a transmitir contenido sexual en vivo por plataformas como Chaturbate y Stripchat. Una de las víctimas se suicidó antes de llegar al juicio. El responsable fue condenado a 25 años de prisión.

El caso marca un precedente: reconoce que la explotación puede ser remota, que el abuso digital deja huellas físicas y psíquicas tan profundas como el contacto directo, y que las plataformas no pueden ser cómplices pasivas.

V. La Alameda frente al desafío de la trata digital

La transformación digital de las redes de trata no sólo interpela a los Estados, también exige nuevas respuestas desde la sociedad civil organizada. La Fundación Alameda, con más de dos décadas de lucha contra todas las formas de esclavitud y explotación, fue pionera en advertir la mutación del delito hacia el ámbito virtual y en diseñar estrategias innovadoras para enfrentarla, tanto desde su rol como organización social como desde su conducción del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata entre 2020 y 2023.

Desde sus inicios, La Alameda combinó denuncia pública con acción jurídica, incidencia legislativa y la formulación de políticas públicas, visibilizando redes de trata sexual, talleres clandestinos, campos con trabajo esclavo y casos de explotación infantil. En esa etapa, los métodos eran presenciales: infiltraciones, cámaras ocultas, relevamientos territoriales, escraches a prostíbulos, informes audiovisuales. Pero con el correr del tiempo, la organización advirtió cómo las redes criminales migraban al entorno digital, sobre todo a partir del auge de las redes sociales y la pandemia del COVID-19.

Durante su experiencia territorial, La Alameda recibió las primeras denuncias de mujeres captadas o extorsionadas virtualmente por medio de diversas plataformas o explotadas a distancia mediante “sponsors” anónimos que manejaban sus perfiles. El delito ya no requería burdeles ni intermediarios físicos: bastaba una conexión a internet, una promesa falsa y un algoritmo de monetización.

Ante este nuevo escenario, la Alameda comenzó a capacitar a sus delegados provinciales, referentes barriales y equipos interdisciplinarios en detección temprana de indicios virtuales, incluyendo grooming, captación digital, estafas por sextorsión, y nuevas formas de trabajo esclavo reclutado por WhatsApp o Facebook. El foco estaba puesto en desnaturalizar prácticas cotidianas que, bajo la apariencia de “libre decisión”, encubrían explotación digital.

En Provincias como Catamarca y Jujuy, y con varios sindicatos docentes provinciales trabajamos durante la gestión del Comité capacitaciones masivas a docentes de nivel primario y secundario con significativos avances en prevención comunitaria, uso responsable de redes sociales, mayor detección del delito y aumento de la cantidad de denuncias que precipitaron allanamientos.

También durante esa gestión incorporamos el enfoque digital en los planes bienales, incluyendo la trata remota, la explotación en streaming y el grooming con fines de trata. Nos enfocamos en una matriz de riesgo para casos de trata laboral cuyos trabajadores eran captados por vía digital y se costeaban sus propios traslados ilusionados en las ofertas laborales hacia las zonas rurales. Impulsamos campañas de prevención específicas, dirigidas a adolescentes, docentes y familias, sobre los riesgos del entorno digital y los nuevos mecanismos de captación. Denunciamos plataformas opacas que monetizaban explotación sin mecanismos de control, y pedimos vía protex (Fiscalía especializada en delitos de trata y explotación de personas) el compromiso de empresas tecnológicas en la prevención del delito. Incluimos a víctimas de trata digital en los programas de asistencia económica, terapéutica y social, con un abordaje integral que reconociera el daño físico, psíquico y social de este tipo de explotación.

Asimismo, las Mesas Interinstitucionales Provinciales, fortalecidas durante esta gestión, comenzaron a recibir reportes de casos de trata digital, y muchas veces fueron las primeras en acompañar a víctimas en situación de vulnerabilidad que no habían sido físicamente trasladadas, pero sí gravemente explotadas desde lo virtual.

VI. El retroceso institucional como caldo de cultivo

A partir del DNU 195/2024, que desmanteló el enfoque federal, interinstitucional y garantista del Comité y lo subordinó al Ministerio de Seguridad, toda la arquitectura de prevención, asistencia y persecución quedó gravemente debilitada.

Se cerraron canales de escucha, se desactivaron campañas, se despidió al personal especializado y, lo más grave: se invisibilizó la nueva frontera del delito, dejando a niños, niñas y adolescentes expuestos al abuso digital sin herramientas de contención ni respuesta estatal.

Frente a este vacío, La Alameda volvió a ocupar el lugar que históricamente ha sabido sostener: el de trinchera ética y política contra el crimen organizado. Desde sus sedes provinciales y articulaciones multisectoriales, volvió a activar redes de contención, denuncias colectivas y formación comunitaria para alertar sobre la sofisticación digital del delito.

VII. Propuestas para una respuesta integral

El desafío es enorme, pero no imposible. A nivel internacional, países como Suecia, Francia y España han comenzado a avanzar. Suecia penaliza a quienes solicitan contenido sexual personalizado online. Francia exige verificación de edad en sitios pornográficos. España incluyó la explotación digital en su ley de libertad sexual. El modelo abolicionista, que pone el foco en los explotadores y no en las víctimas, empieza a adaptarse a la era digital.

En el caso de nuestro país, son necesarias medidas urgentes:

1. Reformar el Código Penal para incorporar el proxenetismo digital y la trata sin traslado físico.

2. Obligar por ley a las plataformas a verificar edad de forma seria, consentimiento y colaborar con la justicia.

3. Restituir y fortalecer las mesas interinstitucionales, los planes bienales y el funcionamiento del Comité Ejecutivo con enfoque federal, digital y multidisciplinario.

4. Incluir mecanismos de asistencia a víctimas, incluyendo reparación por explotación digital.

5. Implementar una educación sexual digital integral, que aborde pornografía, consentimiento y violencia simbólica de modo sistemático en las aulas y no como una sensibilización brindada esporádicamente.

6. Crear fiscalías especializadas en ciberdelitos sexuales, con formación en DDHH, género y tecnología.

La trata digital es, como ha señalado Francisco, una forma de “contaminación moral” que descarta a los más frágiles. Su combate requiere no sólo leyes y tecnología, sino también humanidad, ternura y organización colectiva.

La Alameda, con su historia de coherencia bajo fuego, está dispuesta a seguir enfrentando esta nueva frontera de la esclavitud. Porque, como siempre, donde el Estado retrocede, la sociedad organizada avanza, denuncia, protege y repara y más temprano que tarde volveremos a retomar la senda de las políticas públicas que pongan el centro en la defensa de la libertad y la dignidad humana